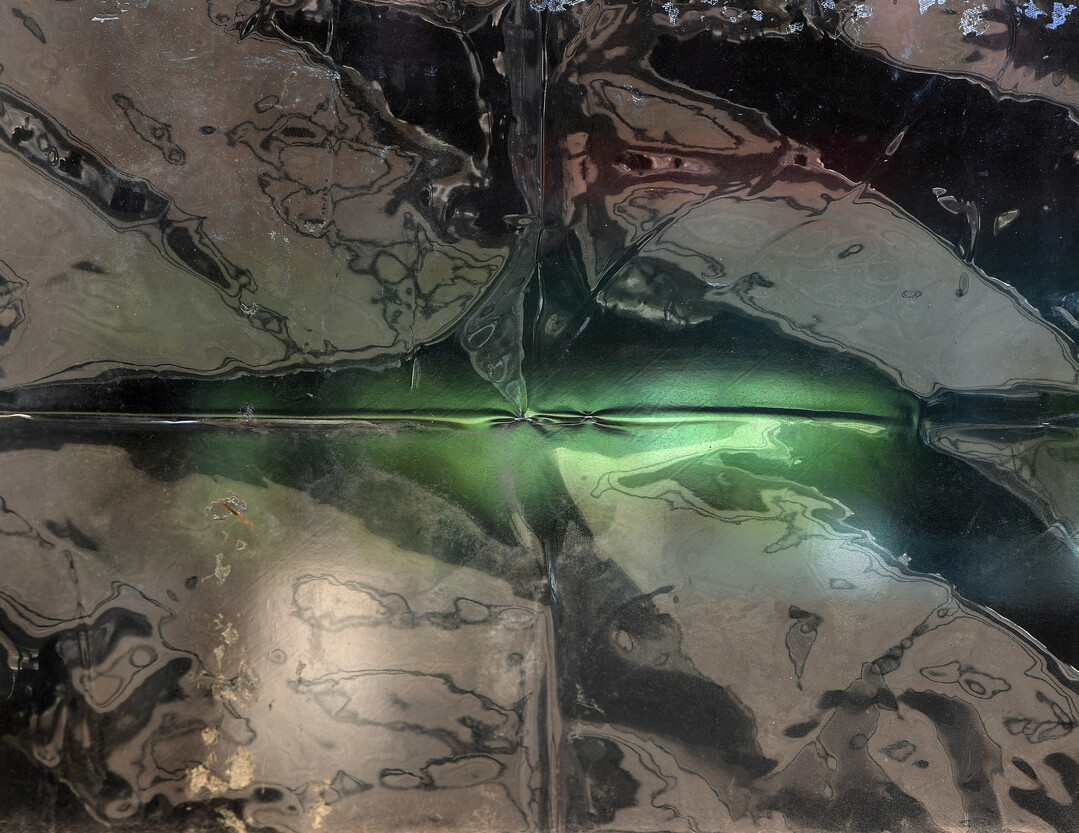

[K라이프저니 | 글·사진 이주상 기자] 어둠이 사방에서 밀려옵니다. 검은 그림자들은 대기를 짓누르고, 회색 상처들이 곳곳에 새겨져 있습니다. 모든 것이 무겁고 둔탁합니다. 숨쉬기조차 버거운 이 공간에서, 시간은 멈춘 듯 흐릅니다. 그러나 정확히 그 중심을, 가로지르듯 한 줄기 빛이 흐릅니다. 연한 녹색의 띠. 그것은 강렬하지도 않고, 외침도 없습니다. 다만 조용히, 거의 사라질 듯 희미하게, 그렇지만, 분명하게 존재합니다.이 녹색 띠는 위안일까요, 아니면 사라지는 빛일까요. 희망이 있더라도 가느다랗기만 합니다. 대기는 온통 검고 회색빛이지만, 우리는 그 가느다란 빛을 놓을 수 없습니다. 그것만이 이 어둠 속에서 우리가 붙잡을 수 있는 유일한 것이기 때문입니다. 사랑처럼.

균열 사이로

검은 대지가 갈라지고

회색 상흔이 번져간다.

무게에 짓눌린 세계

숨소리마저 가라앉는 곳.

그 한가운데

하나의 빛

녹색의 가느다란 실

거의 사라질 듯

거의 보이지 않을 듯

그러나 흐른다.

이것이 희망인가

아니면 희망의 부재를 더 선명하게 보여주는

잔인한 표식인가

알 수 없다.

다만

어둠이 깊을수록

그 미약한 빛이

더 절실해진다는 것만은.

그리고 우리는

그 실을 놓지 않기로 한다.

비록 그것이

끊어질 듯 가늘어도.

klifejourney2025@gmail.com

[저작권자ⓒ K라이프저니. 무단전재-재배포 금지]

![[2026 F/W 서울패션위크] 송이우, 블랙 레더 트렌치코트로 강렬 카리스마…](https://klifejourney.com/news/data/2026/02/06/p1065595771155726_808_h2.jpg)

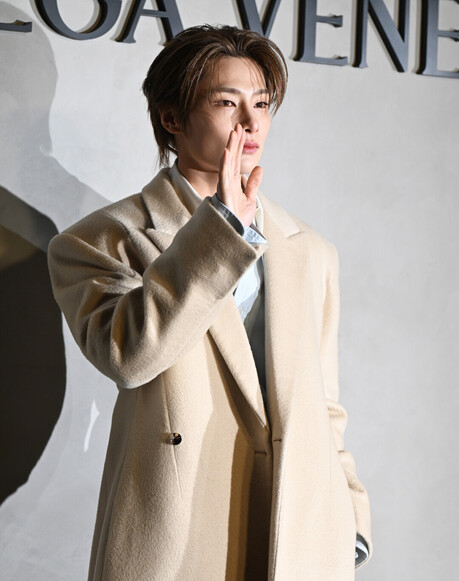

![[2026 F/W 서울패션위크] 오메가엑스 젠, 베이지 재킷+올블랙 조합으로](https://klifejourney.com/news/data/2026/02/06/p1065595599542631_124_h2.jpg)

![[2026 F/W 서울패션위크] 서민주, 서울패션위크서 데님 코르셋 룩 완벽 소화…](https://klifejourney.com/news/data/2026/02/06/p1065594851416070_432_h2.jpg)